「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条)を実現するため、税の使い道を国民生活に振り向け、社会保障を充実させることが求められます。

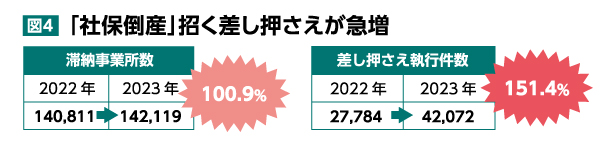

高過ぎる国民健康保険(国保)料・税や、「社保倒産」が社会問題になった社会保険料(図4)を引き下げることは、事業継続の後押しになります。

全国知事会などが提言しているように、国保財政に1兆円の公費を投入すれば、国保料・税の均等割と平等割を無くし、協会けんぽ並みに引き下げることが可能です。コロナ禍で、特例的に実施された傷病手当や見舞金の恒久化も必要です。

中小業者の社会保険料は、小規模企業振興基本法の付帯決議に基づき、事業主負担の軽減など「効果的な支援策」を実施すべきです。倒産、廃業に追い込むような、各地の年金事務所による強権的な徴収を改め、「払いたくても払えない」事業者の実情に寄り添った徴収行政が求められます。

昨年12月、健康保険証の新規発行を中止し、マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」への一本化を強行した後、医療機関の窓口でのトラブルが続出。東京都の世田谷区や渋谷区では「資格確認書」を全被保険者に送付しました。国民の受療権を保障するためにも、従来の保険証を復活すべきです。

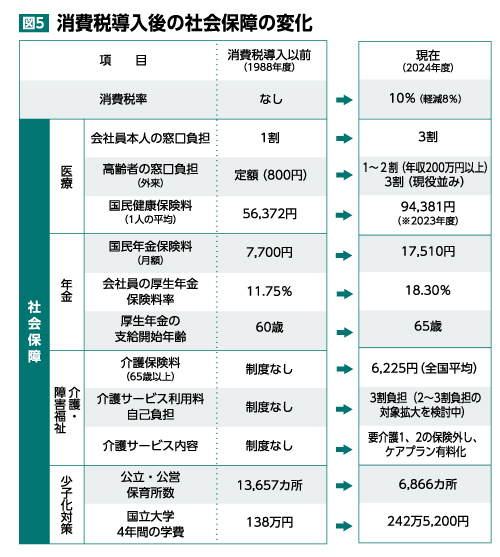

石破茂首相らは消費税減税を拒む理由に「消費税は社会保障の安定財源」と言いますが、消費税の導入以降、社会保障制度は改悪の連続でした(図5)。自公与党と維新は「医療費年間4兆円削減」で合意し、その手始めとして11万床の病床削減や高額療養費制度の上限引き上げ、OTC類似薬の保険給付外しなど、医療費の負担増を推進する構えです。国民民主も高齢者の負担増を掲げます。物価高騰による医療、介護の経営危機や提供基盤の削減を食い止めるため、社会保障の拡充こそ必要です。

03-3987-4391

03-3987-4391