通信活動とは

全国商工新聞の約7割が通信員の署名記事で構成されています。商工新聞編集局の記者が取材して書く記事も、全国から届く通信やニュースを情報源としており、通信に支えられて毎週発行されています。

「通信」とは「人がその意思を他人に知らせること」「郵便・電信・電話などによって意思を通ずること」と定義されています。煙などで伝えた太古の昔から、現代のマスコミやITを活用した双方向通信まで、人類の歴史は、意思伝達手段の進化とともに発展してきました。

機関紙は、会員や組織活動などの情報を発信し、組織の方針や主張などを知らせ、会員や組織を励まし、運動を推進するために発行されます。その役割を保障するのが通信活動です。

記事ネタ集めと取材の進め方

➀民商に寄せられる相談や話題は記事のネタに結び付きます。商売する上で、困っていること、解決したいことのほとんどは、全国どこでも共通しています。どんな相談だったのか、解決した経過やその教訓はどこにあるのかなどをニュースや通信に綴りましょう。記事は、本人の実名と写真があってこそ、真実味が増し、説得力が高まります。一人の成果や奮闘を伝えることは、全国の仲間を励ましになることを伝え、実名報道と本人の写真掲載の了承が得られるように努力しましょう。その場合、事務局や一部役員の請負で対応した場合は、断られることが多い傾向が見られます。請負の克服も併せて努力することが求められます。

②会員訪問や宣伝行動などの組織活動も記事ネタの宝庫です。訪問先での対話や商店街訪問などで見聞きした会話から、特徴的なものをピックアップし、民商運動に反映できそうなものを記事にまとめてみてください。民商として受け止めることが難しい問題でもかまいません。全国の知恵を結集することで解決ができるかもしれません。民商の要求を自治体や税務署などに要請する活動にも旺盛に取り組み、その結果も記事にしましょう。成果があれば、見出しで大きく紹介してください。

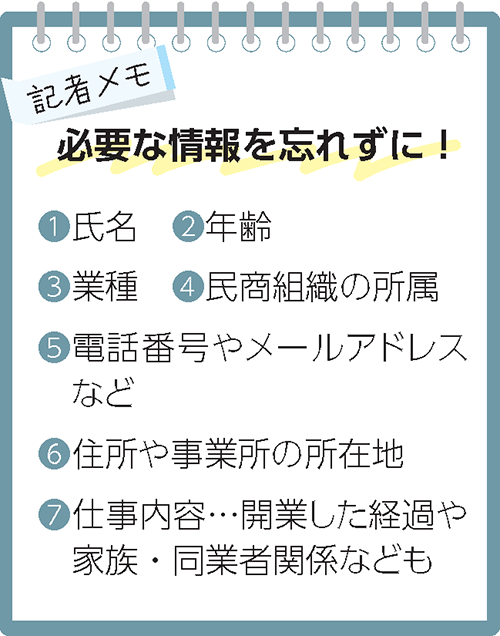

➂編集委員会など、機関紙作りの体制を整えて、取材にも挑戦してみましょう。取材は、準備が大切です。どんな商売をしているのか、どんな工夫しているかの情報を事前に把握し、何を聞いたら良いのかを整理して臨みましょう(記者メモ参照)。

取材時は、対象者が気分よく話ができるように心掛けましょう。取材した内容を手帳やノートなどに筆記することが基本ですが、ICレコーダーやスマホの録音機能も活用します。正確性を必要とする情報は、録音で確認することも重要です。それでも不確実なことがあった場合は、取材後に電話でお礼を述べながら確認することも必要。対象者が会外の人であれば、掲載紙を送り、これを機会に購読をすすめてみてください。

記事の書き方

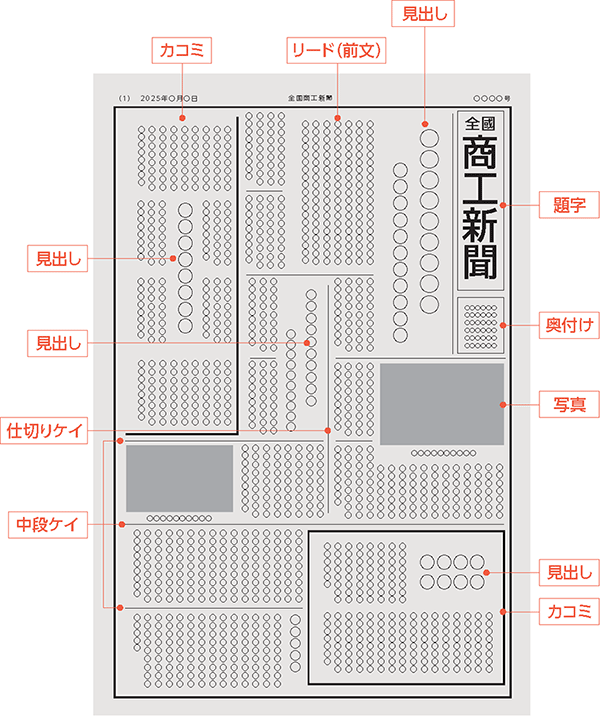

①取材が完了したら記事にまとめますが、書く前に、構想を練ります。中心点は何か、通信員として一番伝えたいことは何かを考えます。その時に、見出しを考えると何が中心なのかを自分で整理できます。見出しは、各々9~12字以内で、①テーマ、②氏名や組織名、➂補足の3本で構成するのが基本です。見出しは読者の目を引き付けるためとても重要。見出しも立派な記事です。

②中心点が明確になったら、記事の最初の部分(リード・前文)として、全体の要旨や結論を書きます。リードは200文字以内にまとめ、その後に経過、原因、背景などの補足情報(肉付け)を書き足していきます。長い記事は読まれにくい傾向にあるため、できるだけ具体的に簡潔にまとめます。

③記事は、一つのテーマで書くことが基本です。関連するテーマがあっても、関係が薄い部分は思い切って削除します。報道記事の要素といわれる「5W1H…いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(why)、どのように(How)」が漏れていないかも確認してください。

④記事に説得力を持たせたり、取材対象者の生き生きとした姿を伝えるには、生の言葉(発言)が大切です。取材中に「心のこもった言葉だな」「独創的で面白いな」など、特に印象に残った言葉は、なるべく記事中に反映し、「○○○○○○○」で表記しましょう。

【注意点】

固有名詞や数字など、取材した通信員でないと分からない情報は要注意です。完成した記事を取材対象者に見てもらい、間違いがないかを確認するようにしましょう。なお、取材対象者の記憶があいまいだったり、事実関係が判明しない場合には、記事に書かないように心掛けてください。

写真の撮り方

「1枚の写真は50行、100行の記事にも勝る」ともいわれます。視覚に訴え、記事に説得力を持たせ、紙面を豊かにする写真は欠かせません。取材時にはカメラを必携し、記事と一緒に通信しましょう。

①できる限りたくさん撮影を

どんなに腕のいいカメラマンでも、100枚撮影して、納得の1枚が撮れるといわれます。デジタルカメラであれば、失敗しても削除できますので、できる限りたくさん撮影しましょう。

②カメラの自動機能の活用を

カメラの自動焦点機能を使い、撮りたいものをファインダーの真ん中に位置させ、シャッターを軽く押してピントを合わせてから、シャッターを強く押します。日陰や夜間など、光が少ないところでは、シャッタースピードが遅くなり、手ブレしやすくなります。なるべく光のあるところで、逆光に注意し、ストロボも使用するなどして、光を取り入れるように心掛けましょう。

③いろんな画角から

カメラ横に構えたり、縦に構えたりするなど、いろんな画角で撮りましょう。最近のカメラは水平に構えているかを教えてくれる機能もあるので、活用しましょう。

④一歩前へ!

「この辺でいいか」と思った場所から、もう一歩、前へ踏み出し、生き生きとした対象者の表情が撮れるように心掛けてください。カメラも記事と同じで、撮りたいもの、伝えたいものを明確にすることが重要です。欲張らず、対象を絞ってなるべくアップで撮るようにしましょう

【スマホの活用】 誰でも通信員に

今は、ほとんどの方がカメラ機能付きの携帯電話(スマホ)を所持しています。最近市販されている携帯電話のカメラ機能は性能が格段にアップし、高画質な画像が誰でも撮ることができます。カメラと違って斜めに撮影しがちですが、画面上で水平値を知らせてくれる機能を活用しましょう。レンズが小さいため、暗い場所や動きが速い対象物はやや苦手ですが、中小業者の働く姿や民商・全商連運動のシーンを撮影するには十分です。スマホで手軽に撮影し、通信に活用できることを意識しておいてください。

積極的に通信活動を

商工新聞は、専門家などに依頼する記事以外は、全国の通信員から寄せられる通信やニュースの情報を元にした記事で構成され、仲間の通信活動に依拠して作られています。

通信活動は、会員・読者のみならず全中小業者の目、耳、口となって、地域から情報を送る活動であり、全国商工新聞作りを支える大きな役割を果たしています。

それどころか、たった一人の中小業者のつぶやきや一言から、大きな要求運動に発展することもあります。たった一行の通信であっても、世の中を変える大きな力を秘めていることに確信を持ちましょう。

通信の送り方

最近は、パソコンが普及し、ワープロで記事を入力することが主流です。テキストデータになっていれば、電子メールで送るようにしてください。写真もデジタルの場合はメールで送れます。ただし、写真サイズ(データ容量)は要注意です。データ容量が500KB以下だと、紙面を印刷したときに粗い写真になります。できるだけ、1MB前後のサイズで送るようにしましょう。逆に5MB以上になると、通信環境によっては送受信できない場合がありますので、ご注意ください。

紙の原稿やフィルムカメラで撮影した紙焼きの写真でも通信できます。その場合、原稿はFAXでも大丈夫ですが、写真は紙焼きした現物を郵送などで送っていただくことになります。折り曲げたり、郵送中に雨に濡れても損傷しないように包装に注意してください。

民商ニュースなどの作り方

民商や支部、県連で発行されているニュースは、相談会や行事の予定表も掲載され、会員・読者にとって、もっとも身近で読まれています。民商は何を行い、何を目指しているのかを日ごろから発信しましょう。また、仲間の姿が紙面に登場すると喜ばれます。できるだけ多くの会員の商売や人柄などを詳しく報じ、仲間の連帯を高めていましょう。

「大したニュースや情報ではない」と決めつけず、各組織で発行されているニュースは漏らさず、県連と全商連に送ってください。全組織で編集委員会を組織し、全会員の力を発揮して毎週発行と定期的な通信に挑戦しましょう。また、民商共済会、民商婦人部、民商青年部、支部・班でも独自のニュースを発行し、組織の総合力を高めることに努めましょう。

【商工新聞の魅力とは】 中小業者が主人公貫き

「すべての中小業者の皆さんの血となり肉となるような新聞」―。商工新聞「発刊のことば(1952年)」にあるように、「全中小業者が主人公」を貫くのが全国商工新聞です。民商・全商連は営業を脅かす重税の嵐から生まれた組織として、不公平な税制を正し、不当な税務調査から納税者の権利を守ってきた成果記事と教訓を掲載。資金繰りや経営対策のヒントとなる知恵や工夫も紹介され、読めば商売に役立つ情報が満載です。地域の相談活動に旺盛に取り組む人助け運動や民商を強く大きくする拡大運動、仲間同士の交流など、全国の進んだ奮闘を伝えます。

地域に根差した商売に汗水を流す中小業者のリアルな姿は、全中小業者の心に火を灯し、民商会員以外の業者らも読者として民商運動に参加できます。班や支部の集まりに、会員・読者や会外の業者も誘って、読み合わせて感想などを出し合うなど、商工新聞をよく読む活動にも取り組みましょう。

03-3987-4391

03-3987-4391