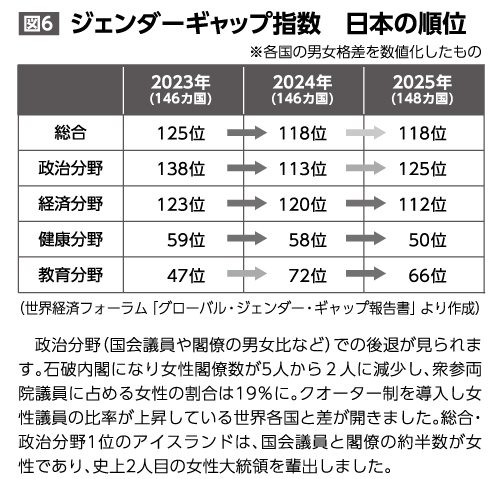

世界経済フォーラムが公表した、各国の男女格差を示す「ジェンダーギャップ指数2025年版」で、日本は調査対象148カ国中118位と、今年も下位に低迷しました(図6)。家族専従者の働き分を経費として認めない所得税法第56条など、明治時代の家父長制を温存する法律を廃止するなどしてジェンダー平等を実現し、一人一人が多様な「個人として尊重される」(憲法13条)政治への転換が急がれます。

とりわけ、先の国会で28年ぶりに審議入りした「選択的夫婦別姓制度」については「賛成」が71%、「反対」が28%(共同通信、5月1日発表)と、国民の大多数が導入を認めています。法務省によれば、婚姻の際、夫婦同姓を義務付けているのは世界で日本だけです。国連女性差別撤廃委員会は昨年10月、日本政府へ選択的夫婦別姓制度の導入を求める4回目の勧告を出しました。

にもかかわらず、自民党や参政党などは「家族の一体感を損なう」「旧姓の通称使用拡大で不便や不都合は解消できる」などと反対し、今秋の臨時国会へと継続審議に。改姓は、女性のキャリアの連続性が失われるなど、職業生活の障壁になっています。旧姓の通称使用を拡大しても、例えば、海外に赴任したり、国際会議に出席する場合、海外では旧姓という概念が無く、法的氏名(戸籍名)を求められ、国際的には通用しません。親子の姓が異なる影響について懸念する声もありますが、衆院法務委員会の参考人質疑で家族心理学者の布柴靖枝・文教大学教授(公明推薦)は「親子や、きょうだいで姓が異なることだけが理由で子どもの心の成長に悪影響を与えるということは、私の40年間の臨床ではない」と指摘しました。

03-3987-4391

03-3987-4391