中小企業白書で示された経営力は中小企業の自助努力を促す重要な考え方である。他方、中小企業は「異質多元的」と言われるように、市場、規模、地域などは多様である。この視点からすれば、経営力は必ずしも全ての中小企業に適合する考え方とは言えない。特に、小規模事業者は市場や地域が限定されるため、経営力の考え方が適合しないことが多々ある。

今回は、小規模事業者の経営力の内容を整理し、中小企業・小規模企業の経営力向上と持続的成長を図るための本質的な対策を考えてみたい。

小規模事業者の経営力

小規模企業白書は、小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)における経営力や稼ぐ力の考え方を踏まえて、経営者の経営力が、小規模事業者の事業拡大や持続的発展にとって重要であると指摘している。

他方、小規模事業者の商圏範囲は、同一市区町村や近隣市区町村といったように、特定の地域での事業展開を中心とすることが多く見られる。そのため、今後は人口減少や高齢化率の高まりなどによって、事業継続が困難となる可能性がある。そこで、小規模事業者の特性を生かした経営力向上の必要性が述べられている。

第1に、販路拡大として、外部環境分析によって市場環境や競合他社の動向を把握し、商品・サービスの差別化、新規顧客の獲得、新たな販路開拓の必要性が挙げられている。商品・サービスの差別化は、希少価値・プレミアム感の創出はもちろん、地方圏では、地域資源・文化の活用や、顧客との密着性・コミュニケーションが差別化につながることが示されている。新規顧客の獲得や新たな販路開拓では、SNS等を利用した情報発信や、新商品・サービス開発などが効果的であることが示されている。

第2に、経営管理の強化として、人材の確保・定着、価格転嫁・適切な価格設定、DX(デジタル・トランスフォーメーション)・デジタル化に取り組むことである。人材の確保・定着は、従業員との経営理念の共有、職場環境の改善、副業人材の活用、外部への情報発信の有効性が示されている。価格転嫁・適切な価格設定は、自社の原価構成や利益を把握することで、根拠をもって価格交渉や適切な価格設定が実現できる可能性が示されている。小規模事業者は、経理に割く時間や人は限られているが、こまめに原価や利益を確認する必要性も示唆している。このことは、DX・デジタル化、すなわち顧客データの一元管理や、営業活動や受発注管理のオンライン化などによって改善できると述べている。

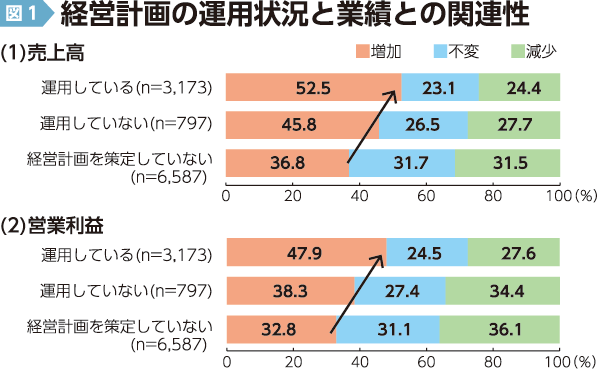

第3に、中小企業政策審議会において指摘されている経営計画策定である。経営計画を策定しない小規模事業者は多いが、経営計画を策定した小規模事業者の方が顧客数、売り上げ、営業利益が増加している実態が挙げられている(図1)。このことから、経営計画策定によって、業績向上につながる可能性が示唆されている。

地域経済の発展に貢献

小規模事業者の倒産件数は増加しているが、雇用創出や付加価値の創出等で、地域経済の発展に貢献している。

小規模事業者は地域に密着していることから、地域の特産品の販売、地域資源を活用した商品開発や販売、地域の魅力発信、地域の社会問題の解決に貢献することで業績向上につながる可能性が示されている。他方、事業承継や起業に対する支援が必要であるとされているが、資金や事業計画などに課題があることが指摘されている。

経営力向上のためには

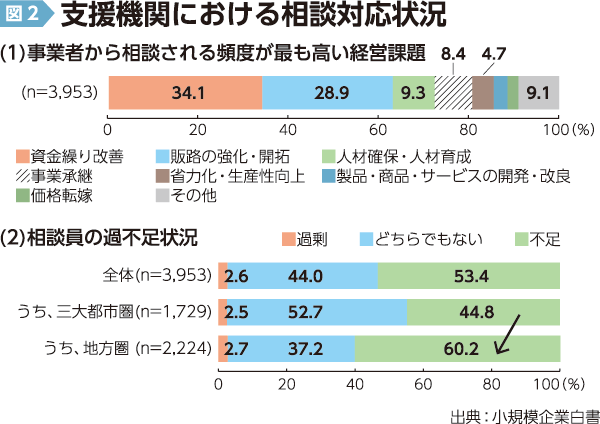

経営力は、必要不可欠な考え方であるが、例えば、中山間地域の小売店など、地域住民の生活インフラとなっているような小規模事業者には、実際に不可能な要素も含んでいる。また、経営力を向上させるためには、中小企業・小規模事業者の自助努力には限界があり、支援機関による、きめ細かな支援が必要である。白書は、支援機関の活用が業績向上につながる一方で、支援機関の存在や利用方法などに改善の余地があると指摘している(図2)。実際に、小規模事業者が、研究開発や販路開拓などの悩みがあっても、相談に応じてくれる支援機関の存在を知らないケースが多々見受けられる。行政、金融機関、経済団体等が連携した、一層の情報発信や相談しやすい環境整備が必要だろう。

また、異質多元的な中小企業・小規模事業者の経営課題が複雑化し、多様化する中で、経営力再構築伴走支援ガイドラインに基づき、対話と傾聴による伴走支援の可能性にも言及している。伴走支援は、対話と傾聴によって中小企業が抱える経営課題を明確化し、企業の自己変革と自走による動機づけを促す方法である。経営力の考え方は多岐にわたることから、第一段階として伴走支援による対話と傾聴が必須となる。ここで中小企業・小規模事業者の経営課題を洗い出すとともに、地域に貢献していることを再認識する。当然ながら、政府は中小企業・小規模事業者の伴走支援を担う、良き理解者としての専門家を育成しなければならない。第二段階として、本当に必要な事柄に補助金や融資などを活用する。経営力を高めるためには、従来のような補助金の活用だけではなく、伴走支援をさらに強化すべきではないだろうか。

03-3987-4391

03-3987-4391