2025年版中小企業白書、小規模企業白書が先ごろ、閣議決定されました。両白書の特徴を、淑徳大学地域創生学部専任講師の唐澤克樹さんが2回にわたって解説します。

淑徳大学地域創生学部 専任講師 唐澤克樹さん

中小企業庁が取りまとめた『中小企業白書』(「令和6年度の中小企業の動向」及び「令和7年度中小企業施策」)並びに、『小規模企業白書』(「令和6年度の小規模企業の動向」及び「令和7年度小規模企業施策」)が発表された。取りまとめた関係者に、まずは感謝申し上げる。今回は、経営課題の特徴と経営力の内容を整理してみたい。

経営課題の特徴

第1に、中小企業白書の主題は「新たな時代に挑む中小企業の経営力と成長戦略」、小規模企業白書の主題は「経営力を高める小規模事業者の持続的発展と地域貢献」である。それぞれの主題に「経営力」という言葉が用いられているように、本論は、中小企業・小規模事業者の経営力に主眼を置いた内容となっている。

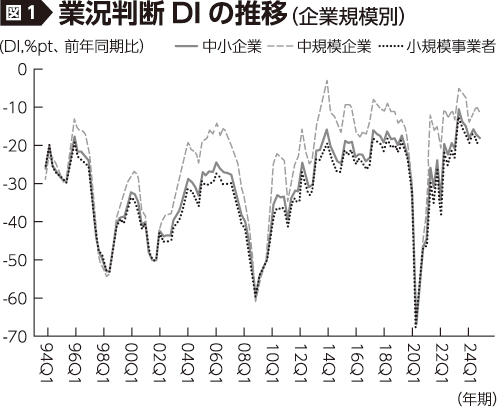

第2に、円安や物価高騰が続いており、経営環境は厳しい状況であることが示されている。2024年の実質GDP成長率は前年比成長率0.1%となり、23年の成長率を下回った。中小企業・小規模企業の業況判断DIは、新型コロナが一応の落ち着きを見せた23年第2四半期に1994年以降の最高水準を記録したが、24年以降は低迷している(図1)。原材料・商品仕入単価DIは、落ち着きを見せているが高水準が続いており、売上単価DIとの差は拡大している。原材料費やエネルギー費、労務費が上昇する中で、価格転嫁が十分に進んでいるとは言えず、さらなる価格転嫁の必要性を示唆している。

第3に、政策金利の引き上げによって、24年第4四半期における借入金利水準判断DIは、07年以来の水準まで上昇している。中小企業は大企業と比べて、借入金依存度が高い傾向にある。借入金利の上昇は、支払利息等の増加による経常利益の減少につながり、借入金依存度が高い企業は特に、その影響が顕著に現れる。他方、金利の上昇は資産運用において受取利息等の増加が見込まれる。しかし、中小企業は大企業と比べて、有利子資産保有量が少ないため、その恩恵を受けにくい。短期的には、借入金利の上昇によって支払利息は増加するが、中長期的には、インフレ下で価格を柔軟に設定しやすい環境において、商品・サービスのコストや付加価値を価格転嫁しやすくなり、思い切った投資やイノベーションが発生することで、生産性向上につながると示唆している。

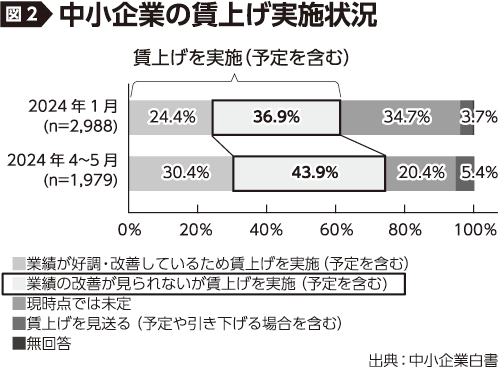

第4に、人材不足や賃金上昇など雇用・労働環境の変化である。有効求人倍率は、1・5倍程度で推移している。従業員数過不足DIは下降する傾向にあり、24年には、人手不足に起因した倒産件数が過去最多となった。人手不足が深刻化していることが示されている。賃金を見ると、春季労使交渉による中小企業の賃上げ率は、4.45%と高水準にあり、賃上げを実施する比率は高まっている。業績改善を契機としない賃上げ実施の比率も高まっている(図2)。人手不足への対策として、人材の確保や労働環境の整備に加えて、機械化や自動化、デジタル化などによって、効率化を図ることが生産性向上につながると示唆している。しかし、実際にはデジタル化やDX(デジタル・トランスフォーメーション=デジタル技術を活用した業務改善などに取り組むこと)は、徐々に浸透しつつあるとはいえ、それに取り組むことができない中小企業が一定数いることや、デジタルツールを利用した業務環境に移行している状態にある中小企業・小規模企業が、大多数あることが課題として述べられている。

第5に、労働生産性と設備投資が低いことである。大企業の労働生産性は増加しているが、中小企業は横ばいである。設備投資額を見ても、大企業は増加しているが、中小企業は減少する傾向にある。

第6に、脱炭素化・GX(グリーントランスフォーメーション)、循環経済、経済安全保障・人権尊重、事業継続計画(BCP)への取り組み状況が示されている。これらの取り組みに対する認識は高まりつつあるが、費用対効果や人材不足、具体的方法などが経営課題となっており、支援機関への相談も増加傾向にあると述べられている。

第7に、経営者の高齢化と事業承継である。経営者年齢は高い水準で推移しており、60歳以上が過半数を占めている。一方、後継者不在率は減少傾向にあり、後継者不足は一定程度、解消している状況が示されている。

中小企業の経営力

厳しい経営環境を乗り越える取り組みとして、「経営力」の重要性が強調されている。中小企業白書は経営力を、「中小企業の成長や持続可能性の向上に寄与し得る、経営戦略の策定力及び経営資源のマネジメント力、経営者の成長的志向、従業員にとって健全な環境や待遇を整備する能力等」と定義している。その上で、経営戦略として、経営資源分析や外部環境分析、経営計画策定の有効性を示している。経営の透明性・開放性やガバナンスとして、経営理念や情報共有が従業員の主体性向上につながること、社外との課題共有が業績改善につながること、ガバナンス構築が成長やリスク管理に有効であるとしている。また、人材戦略として、賃金や労働環境を改善することで、人材確保につながることが示唆されている。経営者の成長意欲として、リスキリングや経営者ネットワークを活用することが、業績や組織に貢献する可能性が示されている。以上のように、中小企業の自助努力を前提とした経営力の向上は重要な考え方である。しかし、経営資源が限定的な中小企業にとって、経営力の重要性は理解できても、その具体的方法や費用対効果が見えにくいのが実情ではないだろうか。

DI値

ディフュージョン・インデックスの略語。企業の景況感などを「良い」「悪い」といった定性的な指標で数値化したもの。「良い」と回答した企業割合(%)から「悪い」と回答した企業割合(%)を差し引いた値。

03-3987-4391

03-3987-4391