今から80年前。東京や大阪での大空襲をはじめ、各地で米軍による空襲が行われ、本土決戦の“捨て石”とされた沖縄では激烈な地上戦が展開されました。そして、広島、長崎に原爆が投下されました。いま世界では、ロシアによるウクライナ侵略やイスラエルによるガザ攻撃などの紛争が続き、核戦争の危険さえ取り沙汰されています。国内では「核武装が最も安上がり」と公言する政治家が参院選で当選するなど、被爆・戦後80年の節目の反戦・平和や核兵器廃絶の運動をあざ笑うかのような潮流も生まれています。そうした中でも、各地の民主商工会(民商)には、戦争被害と加害の実相を語り、紹介し、継承する会員や商工新聞読者らがいます。「平和でこそ商売繁盛」を考えます。

第1次大阪大空襲を経験

「火の海」の中を逃げ歩き

大阪・八尾民商 長廣 五二さん=ヘアーアクセサリー製造

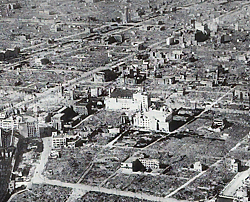

大阪への空襲は1944年から、大小合わせて50回を超え、そのうち100機以上のB29による「大空襲」は8回を数えます。1945年3月13日深夜から14日未明にかけての「第1次大阪大空襲」などで、約1万5千人もの市民が犠牲となりました。6歳の時、第1次大阪大空襲を経験した大阪・八尾民商の長廣五二さんに聞きました。

◇ ◇

長廣さんは1939年生まれ。「当時住んでたのは、大阪市の西区新町の近く。江戸時代から続く遊郭の町で、三味線の音が聞こえてきたりするところやった。両親と八つ上の兄、1週間前に生まれた弟の5人で暮らしていた。3月13日は、お七夜のお祝いで、奈良の北倭村(現・生駒市)から祖母も来てた。食料不足なのに、餅を持ってきてくれて、やたらと、はしゃいだ記憶がある」と振り返ります。

「住んでいた家は床下に簡単な防空壕があって、空襲警報が鳴った時は、何度か入ってた。13日の晩も警報で母に起こされて、床下に入ってたんや」

鶏卵会社に勤める父は地域の警防団として出動していましたが、戻ってきて「家が燃えてる。はよ逃げろ」と叫びました。外に出ると辺りは火の海でした。「ひとまず近所の米屋の蔵に入れてもらおうと、家族で向かったけど、そこは満員で入られへん。弟を背負った母が避難場所を探しに行って、いつの間にか一人ぼっちになってしまった」。知り合いのおばさんが、西六国民学校に連れて行ってくれました。

「廊下から、米軍機が照明弾を落とすのが見えて、花火みたいで『きれいやなぁ』と思っていたら、その後に焼夷弾が落とされて、あちこちが燃えて『真っ赤』になった。その時、兄が探しに来てくれて一安心した」

兄に手を引かれて四ツ橋にある電気科学館(89年に閉館した大阪市立科学館の前身)前の大きな防空壕へ。「いっぱいで入れない」と言われましたが、壕の中から「子ども二人やないか。入れてやれ」と声が上って入ることができ、朝まで過ごしました。日が昇ってから、兄と一緒に御堂筋を南に、天王寺まで歩きました。

「御堂筋は、そのころ木製レンガで舗装してあったので、くすぶっていて、熱くて歩けなくなって、兄におんぶしてもらった。周りには、焼け出されて、着の身着のまま、すすにまみれた人たちが大勢いた」

天王寺からは鉄道で祖母の家へ。たどり着いたら、母と弟、祖母が「よう生きてたな」と出迎えてくれました。数日後、父も来て「家も何もかも燃えてしまった」と言いました。長廣さんが避難した国民学校も全焼でした。弟は空襲からひと月余り後の5月1日に、栄養失調で亡くなりました。

「小さい箱に入れられて、父が担いでいる姿を覚えている。いとこたちは、『空襲に殺されたんや』と言っていた」

終戦まで祖母の家に疎開しましたが、戦後は、母と長廣さんが伯母の住む京都の精華町に、父と兄は大阪市内と、離れて暮らすことに。

「小学校5年の修学旅行で、東京に行ったけど、上野駅の地下道で、自分と同じくらいの年の戦災孤児の汚れた姿を見た。自分も“ああなっていたかも…”という衝撃で、楽しいことは何も覚えてへん」

長廣さんは「いま、政府は大軍拡を推し進めている。八尾では、八尾空港の陸自駐屯地で、精華町でも祝園弾薬庫で、基地強化が進められている。戦争で犠牲になるのは、子どもなど弱い立場の市民や。絶対に戦争をさせないため、憲法9条を守っていかなあかんね」と力を込めました。

鉄血勤皇隊、ひめゆり学徒隊の体験を聞いて

伝えることが自分の責任

東京・板橋民商 中村 菊乃さん=看護・飲食

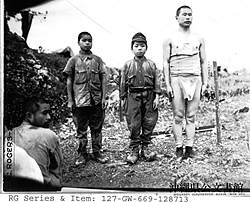

沖縄では1945年3月以降、県民を巻き込んだ激しい地上戦が3カ月以上、続きました。当時の県民の約4人に1人、およそ10万人が犠牲に…。沖縄料理居酒屋「あじま~」(沖縄の言葉で“人が集まる所”の意)を営む、東京・板橋民商の中村菊乃さん=看護・飲食=は、沖縄本島北部の本部町の出身。小学校の平和学習で、男性の校長先生が鉄血勤皇隊(14~17歳の少年兵部隊)、担任の女性教師がひめゆり学徒隊(沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校の生徒が動員)に従事した体験談を直接聞いた世代です。しかし、25年前に上京した際、沖縄戦や沖縄への周囲の心無い反応に直面。「二度と話さない」と決心しました。最近になって、民商の新会員歓迎会での沖縄への温かい反応などに触れ、婦人部の集まりで自身が聞いた沖縄戦を語るようになりました。

◇ ◇

沖縄では毎年6月23日、日本軍の組織的戦闘が終結したとされる「慰霊の日」前後に、学校で平和学習を行います。

小学3年の時には、校長先生と担任の先生が自身の戦争体験を360人の生徒が見つめる前で話してくれました。校長先生は、太平洋戦争の末期、14歳で鉄血勤皇隊に招集。竹やりを手渡されました。「お墓に隠れて、米軍が来たら、竹やりを持って出て行く。『天皇陛下のために命を捧げることは尊い』という教育を受けていた。でも、戦後、自分が教育者になってみて、教育の影響で、戦争で命を捨てることを疑わない自分のような子どもを生み出す恐ろしさを、身をもって知った」と話しました。

担任の先生は、これまで一度もしたことの無い、ひめゆり学徒隊の体験を話してくれました。ひめゆり学徒隊は、戦況が悪化の一途をたどった1945年6月18日に突然、日本軍から解散を命じられました。生徒と教師だけで戦場を逃げ惑い、240人中136人が犠牲になった惨状を生き残った一人でした。

当時、先生は「女子は捕虜になると、辱めを受けるから、捕虜になってはいけない」と教えられ“捕まるくらいなら絶対に死のう”と考えていたそうです。逃げる途中、けがをした親友と生き別れたともぬち…。先生は泣きながら「命どぅ宝、命こそ宝物。絶対に忘れないでね」と繰り返しました。

その後の中学校でも平和を学び、特に高校では平和学習に積極参加。命の大切さと重みを学びました。

2000年に、夫の転勤を機に上京。当時、近所の人やママ友、職場の同僚らに沖縄戦や沖縄の現状を話しても「ふ~ん」「へぇ~」「でも沖縄は基地で、お金をもらってるんでしょ」など心無い言葉が返ってきて「もう二度と話さない」と決心しました。

しかし、息子が14歳になった時に「校長先生って、その年で、もう兵士だったんだ」。娘が18歳になった時には「担任の先生は、同じ年で看護要員として戦場を走り回っていたんだ」と気付き、絶対に戦争は駄目、子どもたちを戦場に行かせるようなことはさせないと思いました。

民商の新会員歓迎会では私が沖縄出身と知った参加者から「『平和の礎』には沖縄戦の犠牲者の名前が一人一人刻まれてるよね」「辺野古が大変だね」などと温かく話し掛けられ、「民商だったら、沖縄戦の話をしても大丈夫かも…」と思うようになりました。

それで、婦人部の「ちょっとイイ講座」(5月24日)で「ちゃんと聞いて、ちゃんと聞かせて、沖縄のこと、平和のこと」と題して、思い切って話してみたんです。13人が話を聞いてくれ「子どもたちを“洗脳”する教育は駄目」「沖縄の問題は日本全体で考えないといけない。政治を変えなければ」などと活発に意見交換しました。

戦争体験者が減っている中、自分が知ったことを語っていかなければ、校長先生や担任の先生の思いは伝わらない。伝えることが自分の責任でもあり、恩返しでもあるのだと思います。

03-3987-4391

03-3987-4391