「税務行政のデジタル化」を口実に、納税者を個々バラバラにしようとたくらむ国税庁は、確定申告書控えなどへの収受日付印の押印廃止を1月1日から強行。各地でトラブルや不利益が発生したり、鳥取県では県税事務所が来年4月1日から、法人事業税と法人県民税の申告書や届出書などの控えへの受付印の押なつ廃止を表明しています。各地の民主商工会(民商)や都道府県連合会(県連)は機敏に抗議・要請し、鳥取県では「納税者からの求めがあれば、従来通り、受付印を控えに押すことにする」と事実上の方針撤回を勝ち取りました。

県税事務所の「廃止」表明事実上の撤回を勝ち取る

鳥取県連・民商の要請実る

鳥取県税事務所は今年4月、法人県民税および法人事業税の申告書の送付と併せて「申告書・届出書等の控えへのR8・4・1以降受付印の押なつを廃止します」とのビラを同封。納税者に押印廃止を通知しました。

これを受け、県内民商と県連は9月17日、受付印の押なつ廃止撤回を県税事務所に申し入れ。10月1日に、オンラインで県税務課と懇談しました。

税務課長は「受付印の押なつ廃止は、行政コスト削減、いわゆる事務効率化が目的だ。電子申告の割合が85%に達し、廃止しても不都合はないと判断した」と廃止を正当化しました。民商と県連は「税務署や総務省の働き掛けがあったのではないか?電子申告を強要するために廃止するのではないか」と追及。「県独自の判断だ。納税者に不利益を強いるつもりは全くない」とする県税務課に対し、「国税の現場では、税務署が申告書を紛失した場合、申告しなかったことにされる。申告したことを証明する唯一の書類が受付印が押された『控え』だ。廃止するのは、自主申告権の侵害だ」と抗議しました。

税務課長は「基本的には受付印の押なつは廃止する」としながらも「納税者からの求めがあれば、従来通り受付印を『控え』に押すことにする」と回答しました。

県連は10月3日、全国中小業者団体連絡会(全中連)の総務省要請で、県税事務所の受付印の押なつ廃止を取り上げ「他にこのような事例はあるか」と、ただしました。省側は「初めての例と承知している。省から『日付印を押さないで』とは要請していない」と明言しました。

民商・県連は、県税事務所の受付印の押なつ廃止方針の事実上の撤回を受け「県に法人県民税などの申告書を提出する際は、従来通り『控え』(複写式の2枚目)を持参し、『受付印を押してください』と求めましょう」と呼び掛けています。

納税者に余計な負担強要 税務署の「周知」は不徹底

大商連が不当事例を集約

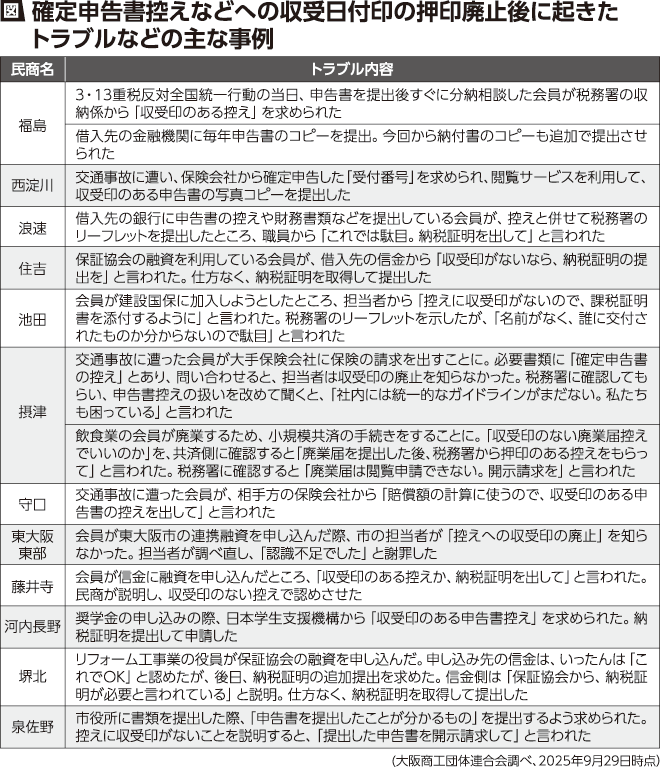

大阪商工団体連合会(大商連)はこの間、府内の民商から不当事例を集約しました(図)。

トラブルや不当事例では、融資や許認可の申し込み、保険会社への請求などで、税務署から受け取ったリーフレットが認められず、納税証明を求められたり、閲覧申請や開示請求によって税務署に提出した申告書のコピーを求められたりした事例が多くありました。「申告した事実を証明するため」に、納税者に余計な負担が押し付けられていることが明らかになりました。保険会社に「控えに収受印がない場合に対応するための規定がない」と分かった事例や、税務署での分納相談で収納係から収受印のある控えを求められた例もありました。

国税庁や大阪国税局はこれまで、収受日付印の廃止について「関係各所には周知する」と繰り返し説明してきました。ところが、各地の事例では、関係各所どころか税務署内でも徹底できていない実態が示されました。

大商連は10月3日、全中連の国税庁要請で、収受日付印廃止に伴うトラブルや不当事例を告発。「収受印の廃止が内規に基づくものなら、国税庁の判断で押印を再開できるはず。控えに押印さえあれば、納税者の権利も守れるし、税務署も事務処理を効率よくできる。納税者と税務署の双方に利益がある」と迫りました。しかし、庁側は「事実を確認したい」「意見としては聞く」との回答に終始し、不利益が起きている現実を受け止める姿勢を見せませんでした。

大商連は引き続き、事例を集約し、税務署要請を進めていきます。

03-3987-4391

03-3987-4391