第23回中小商工業全国交流・研究集会(商工交流会)は12~14日の3日間、パネルディスカッションBや分科会など後半の8企画がオンラインで開催されました。各県商工団体連合会(県連)や民主商工会(民商)などから視聴され、「中小業者の力が発揮できるローカル循環」の実現に向け、学びを深めました。

【パネルB】私の経営改善(企画③)

同業他社と差別化を

企画③パネルディスカッションB「私の経営改善」は、駒澤大学の大前智文准教授がコーディネーターを務め、それぞれ木工、土木工事、造園を営む3人のパネリストが、商売の成り立ちや工夫などを語りました。

「主にクリ、サクラ、カエデなどの国産材を使ったオーダーメードキッチンを中心に、洗面台やカップボードなど据え付け家具を作っている。大手メーカーより安価であることや、無垢材の温かみが喜ばれている」(長野・上伊那民商)、「父の土木業を継ぎ、1社に依存した経営から脱却し、個人や地元の小規模な会社からの仕事を増加させ、売り上げを確保。共に働く外注の職人は、自社の従業員と同様に扱い、生き生きと働ける環境をつくっている」(愛知・昭和天白瑞穂民商)、「女性は体力的に厳しい造園業で、英国留学や会社員時代の経験も生かし、同業者とは違う『柔らかさ、ナチュラルなイメージ』をアピール。植栽に限らず、ガーデンデザインやワークショップなど幅広く行っている」(東京・板橋民商)と報告しました。

大前さんは「地域に根差す中小企業だからこそ、国民生活を豊かに創造できる」とまとめました。

【分科会】製造業(企画⑥)

個別の技術を生かし

企画⑥「業種別交流会製造業」では4人が実践報告しました。

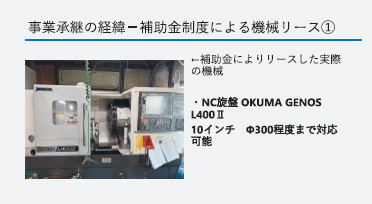

「原材料のポリエチレンフィルムが高騰。主力受注先に原価や利益率も明らかにし、値上げ交渉を行って、価格転嫁している」(スリッター加工、大阪・住吉民商)、「取引先は元請け1社のみ。同業他社が廃業する中、海外向けトラクターのホイール部品製作という当社のみができる仕事のため、単価を確保し経営を維持している」(プレス加工、石川・小松民商)、「土佐打刃物職人の育成機関で学び、ベテランの援助も得て独立。鋼材の仕入れ値は倍以上になったが、組合の理解を得て価格転嫁している」(鍛造、高知・香美郡民商)、「息子が後継者になり、補助金を活用し、新たな工作機械を導入。製品を作り上げた時の『達成感』で仕事を続けられる」(旋盤加工、大阪・布施民商)と報告されました。

助言者で駒澤大学の吉田敬一名誉教授は「生き残っている製造業は個別の技術がある」と指摘。日本大学の山本篤民教授が「経済情勢の変化に合わせた経営体質の強化が重要」とまとめました。

【分科会】料理・飲食業(企画⑧)

地域に潤いもたらす

企画⑧「業種別交流会料理・飲食業」では、本紙3面下で「スナック千夜一夜」を連載する東京都立大学の谷口功一教授が助言者報告。「日本社会の課題として、超高齢化と人口減少への対応が不可欠」と指摘し、介護事業と連携した「介護系スナック」や、地域のコミュニティーの役割を果たす「まちづくり系スナック」の事例を紹介しました。

各地から「コロナ禍で客足が遠のく中、民商でアドバイスを受け、インスタグラムを開設。新規顧客の獲得につながった」(焼き鳥、岩手・宮古民商)、「コロナ禍の”向かい風”を”追い風”に変えようと『スタッフと共に何ができるか』を考え、バーベキューソースのネット販売やキッチンカーを導入して全国を回っている」(ジャマイカ料理、東京・渋谷民商)、「さまざまなジェンダーの従業員がいる『ミックスバー』として、スタッフとお客さん一人一人を大切にする経営理念を共有している」(バー、愛知・知多北部民商)と実践例が報告されました。

中央大学の八幡一秀・名誉教授は「『地域のオアシス』の料飲業者は、地域社会に潤いをもたらす存在。民商の夜オリなど、地域にアピールすることも検討してほしい」とまとめました。

【分科会】事業承継を視野に(企画⑩)

不可欠な存在として

企画⑩「事業承継を視野に入れた経営とその課題」では、武庫川女子大学の山下紗矢佳准教授が事業承継の課題やメリットを解説。「代替の難しい技術やサービス、地域社会や顧客・取引先に不可欠な存在など、自社の状況に応じて事業承継の検討を」と呼び掛けました。

事業承継の経験者4人が報告。介護事業者は「『人に寄り添うこと』を掲げる母の思いを引き継ぎたい」(札幌西民商)。スナック経営者は「”家のようにくつろげる場所”を提供したい。お客や従業員が楽しめるイベントを数多く企画している」(東京・蒲田民商)。樹脂加工業者は「畑違いの石油タンカーの船員をしていたが、M&A(企業の合併・買収)を検討する父の話を聞き、『利益があるのに、もったいない』と、樹脂成形の父の会社を継いだ。地域や民商での経営交流をもっと増やし、経験に学びたい」(愛知・豊川民商)。電気設備点検・保安を手掛ける業者は「父と一緒に働く中で、仕事にやりがいを感じた。取引先とのコミュニケーションを大事にしていきたい」(滋賀・大津高島民商)と述べました。

【分科会】民主的な税制(企画⑬)

納税者の権利確立を

企画⑬「民主的な税制・税務行政」では、立命館大学の望月爾教授が、消費税のインボイス(適格請求書)制度の導入と税務行政のデジタル化について「納税者の権利保護こそ求められている。納税者権利憲章は、国際的にもミニマムスタンダード」と助言者報告しました。

「インボイス制度を考えるフリーランスの会」(STOP!インボイス)の小泉なつみさんは、1万人のインボイス実態調査で「9割以上が消費税納税を負担と答え、97.3%がインボイス制度に反対だ」と述べ「これは生存権に関わる問題だ」と告発しました。

佐伯和雅税理士は「申告納税制度こそ最も民主的な課税方式」と指摘。「各地で相次ぐ『経費否認』調査は、これを形骸化するものだ。現場で『立証責任は税務署側にある』と、たたかい抜こう」と訴えました。

各地から「『接待交際費領収書等集計表』を税務署が作成し、『回答しないと否認する』と脅してきた」(沖縄)、「税務署と相談し、税金を納めてきたが、前任者との約束をほごにし、繰り返し納付を求めてきた」(北海道)など、不当な税務調査や強権的徴収の実態が報告されました。

【分科会】自治体要請と施策活用(企画⑮)

循環型経済の構築を

企画⑮「自治体要請と施策の活用」では、物価高騰や最賃引き上げなどにあえぐ中小業者の実情を届け、支援策の創設につなげた経験などを交流しました。

「県要請を重ね、賃上げ支援金を創設させた。小規模事業者が使いにくいなど、県独自の制度だけでは限界がある。政府に支援に踏み出すよう求めたい」(岩手県連)、「市長選のたびに候補者に公開質問状を送り、当選後に施策の実行を要望することで、住宅リフォーム助成や小規模修繕契約希望者登録制度を実現してきた」(広島・三次民商)、「県連の営業動向調査の結果を届け、各自治体への要請で支援制度を創設させた。県への要請でも『要望を受け止めたい』との回答を引き出した」(長崎県連)と報告されました。

助言者報告で、自治労連の内田みどりさんは「自治体も、中小業者も共に地域の経済主体だ。共同して域内経済循環を実現する関係を築こう」と呼び掛けました。北海学園大学の大貝健二教授は「自治体と事業者が地域の実態をつかみ、具体策を議論できる環境づくりを」と提起しました。

【分科会】小企業での女性の役割(企画⑯)

地域のニーズに対応

企画⑯「小規模企業における女性の役割」では、駒澤大学の松本典子教授、武庫川女子大学の山下紗矢佳准教授が助言者を務めました。松本教授が、不登校の子と親を支援する活動を紹介し「地域と関わり、子育てをした経験などがある”女性だからこその視点”で生まれる経営のアイデアがある」と指摘しました。

各地から実践報告。「今年で創業112年の豆腐店。先代の頃から安心・安全な豆腐を作り続け、学校給食にも提供。子ども食堂を月2回開催し、地域の子どもたちの成長を見守っている」(東京・豊島文京民商)、「教員を定年退職後、夢だったレストランを自宅で開業して10年。1日1組の完全予約制は『周りを気にせず、ゆっくりできる』と口コミで広がっている」(埼玉東民商)、「母から継いだ園芸店は、年配の常連客が多い。交通が不便な地域なので、常連客を車に乗せてお墓参りに同行したり、代行サービスも始めた」(大阪・富田林民商)と語られました。

山下准教授は「3人とも地域で異なる困り事やニーズに新たな発想で対応している。地域とつながり、情報を得ることが強みになる」とまとめました。

【分科会】若い力で商売繁盛(企画⑰)

自社の特性を把握し

企画⑰「業者青年―若い力を生かして商売繁盛」では、業者青年3人が経営の実践や課題を報告。

「手作りパンの価格を抑えながら、種類を豊富にすることで、毎日、通いたくなるリピーターを増やしていかみる」(ベーカリー、長野・上伊那民商)、「WEBメディア事業やWEB・SNSマーケティング事業を通じ、自社の魅力の発信や集客アップなど”挑戦したい人”をサポートしている」(ウェブ関連、東京・北区民商)、「①軽貨物②WEB事業③ガス事業④アンテナ通信事業⑤コーティング事業⑥便利屋事業⑦グルメカー事業―の七つの事業を組み合わせ、安定した収益を確保。独立する従業員もおり、将来的にはグループ会社を立ち上げたい」(軽貨物など、埼玉・川口民商)と報告しました。

助言者の唐澤克樹・淑徳大学専任講師が「マーケティングを細分化したり、SWOT分析で自社の強み・弱み、機会・脅威を把握することが大切。民商で経営交流することも経営の力になる」とまとめました。

各地で参加

「民商の若い仲間が、商売への思いを語っていて、泣きそうになった」「異業種が集まるうちの青年部で、商売の強みや弱みを話し合ったら楽しいかも」―。各地の民商や民商青年部は、商工交流会を仲間と視聴し、商売への意欲を高めています。

仲間の報告に感動 大分民商

大分民商では、7企画(⑦卸・小売・サービス⑧料理・飲食⑨地域資源・省エネ⑫地域金融⑬税制・税務行政⑯女性⑰業者青年)に、延べ23人が参加しました。

特に多く参加したのは、民商の仲間の吉田ゆきのさんが、自身の体験を基に「お子様連れ大歓迎」のリラクゼーションサロンを立ち上げた実践を報告した企画⑦です(前号1面既報)。民商事務所に応援に駆け付けた仲間からは「感動的だった。泣きそうになった」との感想もあり、一番盛り上がりました。吉田さんも「緊張したけど、楽しかった。他の2人の実践報告も勉強になった」と、うれしそうでした。

報告者の皆さんの話はどれも分かりやすく、入り込むことができました。企画⑬「課題別交流会民主的な税制・税務行政」では、望月爾教授の報告に、納税者権利憲章を制定する大切さを改めて感じました。

視聴後に感想交流 京都・南民商青年部

京都・南民商青年部は12日、企画③「パネルディスカッションB私の経営改善」に合わせて青年部会を開き、部員2人と事務局員2人が視聴しました。

その後、ピザを食べながらの懇親会に。自動車整備業の部員から「今後は、板金や塗装にも仕事の幅を広げていこうかと考えている。周りからは『融資を受けて、実績を作った方がいい』と言われるが、事業計画って、どう作ればいい?」と疑問が。企画⑫「課題別交流会地域金融」や、企画④「基礎講座経営計画」の資料を紹介すると、部員らは「SWOT分析」に興味津々でした。「民商は異業種の集まりだから、それぞれの商売を客観的に見ることが可能。全員の業種が違う、うちの青年部で取り組んだら面白いかも」と、相談を始めていました。

03-3987-4391

03-3987-4391