地域で果たす役割確信に

「地域が寂れ、物価高や最賃引き上げなど事業環境が悪くなる中でも、めげずに立ち向かう各地の”中小業者の実践”に励まされた」「こんなに勉強になる交流会があるなんて知らなかった」―。2年ぶりの第23回中小商工業全国交流・研究集会(商工交流会)が5日からオンラインで始まりました。主催は、全国商工団体連合会(全商連)と学者、研究者、労働組合などでつくる同実行委員会。「中小業者の力が発揮できるローカル循環を~共同の力で公正な経済社会を確立しよう」をテーマに、パネルディスカッションや基礎講座、分科会など17の企画を開催し、各地の県商工団体連合会(県連)や民主商工会(民商)はじめ全国から延べ1113人が参加登録しました。中小商工業が地域で果たす役割に確信を深め「変化に負けない力」を高め合った交流会を、今号(5~7日分)と次号(12~14日分)の2回に分けて紹介します。

23回中小商工業全国交流・研究集会(商工交流会、主催・同実行委員会)は5日に全体会、6、7の両日は基礎講座や分科会などをオンラインで開催。各地の民主商工会(民商)会員らが視聴し、物価や人件費の高騰への対応や、地域循環型経済の実現に向けた取り組みなどを学びました。

【全体会】基調報告・記念講演(企画①)

地場産業の担い手育て

商工交流会初日(5日)の企画①「全体会」では、岡田義輝実行委員長(全商連副会長)が主催者あいさつ=写真。「物価高騰の長期化や消費税インボイス(適格請求書)による実質増税、重い社会保険料負担などで多くの中小業者が苦境に立たされている。厳しい時だからこそ仲間の知恵と努力に学び、自身の経営に生かす視点が大事だ。中小商工業の果たす役割を再確認しつつ、先行きを見通す力や変化への対応力を高め、地元での商売と運動に生かそう」と呼び掛けました。

牧伸人常任実行委員(全商連事務局長)が基調報告。交流会で得た「生き抜くにはオンリーワンをめざせ」というアドバイスを生かし、安売り競争を避けて商売を継続してきた民商役員のエピソードを紹介し、”営業と生活を守るかけがえのない学習機会”となっていると強調。「ここでしか聞けない生きた経験・学びを民商に持ち帰り、集まって話し合う日常活動につなげよう」と提案しました。

また、交流会が連綿として「平和・民主主義の擁護・発展に正面から向き合ってきたこと」を挙げ、「世界各国が軍事的緊張を高める中で、平和憲法を掲げる日本で大軍拡・大増税を阻止し、営業と生活をどう守るかが鋭く問われている。中小業者が持てる力を発揮できる地域や社会の実現を通して、平和で民主的な日本と世界の樹立に向かう道筋を多彩に探求しよう」と訴えました。

日本大学の山本篤民教授が「人々の暮らしと文化を支える地域の中小企業」をテーマに記念講演。東京一極集中が強まり、地方では人口減少が市場縮小を招き、それによって企業の撤退・倒産が進み、さらに人口が流出するという「衰退の悪循環」が起こっており、「地域の持続可能性が危ぶまれる事態が進行している」と指摘。

地域を維持する上で、ローカル経済循環の担い手であり、国内に約500ある地場産業を巡る新たな動きを紹介しました。「産地スクール」(陶磁器や木製品、織物や革製品などの地場産業の産地に設置されている人材育成機関)の人気が高まっているとして、産地以外の若者や女性、外国人らが入校して技術を身に付け、産地で就職・独立するケースが増えており、「こうした主体が産地の新たな担い手として、技術・技能の継承や販路の構築、地域経済の活性化に貢献している」と述べました。

「地域の中小企業が利益を確保して事業を継続することが、地域経済を活性化し、持続可能性を高めている。このような産地を、いかに増やしていくかが課題だ」と締めくくりました。

【パネルA】小企業支援と自治体(企画②)

振興条例を生かし

企画②「パネルディスカッションA小規模企業振興と自治体」では、コーディネーターを務めた北海学園大学の大貝健二教授が「事業環境が激変・悪化する中で、中小企業振興条例は全ての都道府県で700超の自治体に広がっている。条例を、いかに小規模企業を主役にした地域経済振興につなげられるか、深め合おう」と提起しました。

4人のパネリストからは「2007年に『帯広市中小企業振興基本条例』が制定され『産業振興ビジョン』が策定された。それに基づき14の政策を展開してきた。条例を『仏作って魂入れず』にしないよう、引き続き振興会議で議論を重ねていく」(北海道帯広市職員)、「5月から会員の実態調査活動に取り組んでいる。秋の予算要望では全自治体要請を推進する」(新潟県連)、「新潟県聖篭町で10年以上、町長と懇談を継続してきた。コロナ傷病給付金や原油・物価高騰の支援制度の創設など業者への直接支援に結び付いている」(新潟・新発田民商)、「継続的な政策提案で、エネルギー価格高騰支援金の増額や休業補助金を創設させた。民商が担当する3市2町全てで基本条例が制定され、うち2市1町で振興会議に民商の代表が参加している」(愛知・尾北民商)などの経験が語られました。

大貝教授は「振興条例が、自治体と小規模企業の共通認識を作る入り口の役割を果たしてきた。現場での意見交換の積み重ねを抜きにして、条例だけで地域が、いきなり元気になることはあり得ない。各地の経験を交流しながら、地域活性化に挑戦しよう」とまとめました。

【基礎講座】事業に生かす経営計画(企画④)

SWOT分析活用し

企画④「基礎講座経営計画を事業に生かす」では、岩手・一関民商の会員2人が、民商の「経営力強化学習会」に参加し、自らの事業の強み・弱み、機会・脅威を議論して深める「SWOT分析」を行い、事業計画書を作成。持続化補助金を各3回(一人は計200万円、もう一人は計150万円)獲得した経験を報告しました。

「最新型パワーショベルなどを導入でき、受注範囲を拡大して下請けを脱却できた。売り上げは4倍以上になり、従業員は10人に」(林業)、「自社産野菜で作ったドレッシングが高価な理由を説明するパンフレット作成から共働き増加に着目した野菜たっぷりの総菜開発、野菜の収穫体験を通じた販路拡大など、事業を発展させることができた」(農業・食品製造)と紹介。同民商の事務局長が「SWOT分析なくして事業計画は策定できない。ただ、計画策定はあくまでも手段。業者同士で議論し、分析を通じて自身の経営を把握できたなら、大きな成果」とまとめました。

第一経営相談所の経営士・弥永巧児さんが、本紙8面連載の「発想の転換」の事例も交えて報告。「事業計画の真の目的は、未来の創造、会社を成長させること」として、計画を経営に生かすプロセス①現状分析②ビジョンと目標設定③行動計画の策定④計画の実行と検証―を紹介しました。

若手業者の要求に応えて 基礎講座とコラボ企画 岐阜県連経営対策・青年学習交流会

「商工交流会を青年部づくりの機会にしよう」「『困ったら民商』だけでなく『商売なら民商』となるよう、若手会員の力を生かそう」―。岐阜県連経営対策部会と青年部再建対策委員会は7日、商工交流会の企画④「基礎講座経営計画を事業に生かす」とコラボした企画「岐阜経営対策・青年学習交流会」を初開催。県連青年部協議会議長の早野魁斗さん=訪問整体、なんでも屋=と青年部員3人を含む20人が参加しました。

今回の試みは「若手業者の『商売を成功させたい』という願いに応える民商を」と議論し、企画したもの。基礎講座の視聴に先立ち、各務原民商副会長の椋木昭夫さん=旅行業=を講師に、小規模事業者持続化補助金について約1時間、学習しました。椋木さんはこれまで、国や自治体の補助金を5回、獲得した経験を基に、持続化補助金の内容や申請手続きを説明。「SWOT分析」の重要性なども語り、基礎講座の内容とも響き合いました。

基礎講座を視聴した後の午後7時からは、岐阜北民商青年部の吉田正樹さんが経営する居酒屋「夜ふかし」を会場に、10人で懇親会。「学びを生かし、各民商で補助金獲得運動を進めよう」「『困ったら民商』だけでなく『商売なら民商』となるよう、若手会員の力を生かそう」などの意見が出されました。早野さんとX(旧ツイッター)で知り合い、参加した業者青年=不動産関連=から電子名刺を渡された役員がびっくりする一こまも。岐阜北民商会長の福井一徳さん=古書籍商=らが吉田さんに青年部長を打診すると「引き受けます!」と快諾を得られ、大いに盛り上がりました。

【分科会】建設業(企画⑤)

公契約条例運動進め

企画⑤「業種別交流会建設業」では、地域で建設業が抱える課題について、深めました。

NPO法人建設政策研究所の市村昌利専務理事は、リフォーム助成制度や小規模事業者登録制度の経済効果に触れ、「地域の仕事を地域の事業者が確保する取り組みが重要」と強調。元日本大学教授の永山利和さんは公契約条例について、「担い手3法の改正など、適正賃金の確保に国は動いている。実効性あるルールを確立するため、公契約条例制定の運動を進めてほしい」と述べました。

「能登半島地震の現場では、解体廃棄物の処理が追い付かず、田んぼに野積みされている」(石川・能登民商)、「担い手確保に向け、職人一人一人のスキルに合わせ、資格取得なども支援している」(埼玉・浦和民商)、「万博工事未払い問題では、最上位元請けに立て替え払いを求め、行政に働き掛けている」(全商連)と報告されました。

【分科会】卸・小売・サービス業(企画⑦)

分科会「社会起業」深める

企画⑦「卸・小売・サービス業」では、和歌山大学の足立基浩教授が助言者を務め、「地域に活気を生む商店と商店街」と題し、各地の商店街での取り組みを紹介。「まちづくりは街の宝さがし。主役は皆さんです」と呼び掛けました。

3人が実践報告。「自らが子育て中に美容室やサロンに気軽に行けなかった経験から、『お子様連れ大歓迎』のリラクゼーションサロンを立ち上げた。家事育児に自分の時間を使ってきたママたちの癒やしの場になっている」(大分民商)、「パソコン再生で寿命を伸ばし、大量消費社会に一石を投じている」(東京・板橋民商)、「気候変動対策で、日本初のプラスチックフリーの店『エコストアー・パパラギ』を2019年にオープン」(神奈川・湘南民商)など、商売を通じた社会的課題への取り組みが語られました。

足立教授は「3人に共通するのは、社会問題を事業で解決する『社会起業家』であること。社会問題への取り組みは、企業本来の役割であり、重要性が高まっている。事業内容を伝える市民講座なども検討し、啓蒙活動も視野に入れてほしい」とまとめました。

【分科会】地域資源・省エネ(企画⑨)

地域内経済循環を

企画⑨「課題別交流会地域資源の活用、省エネ対策で経営発展」では、名城大学の井内尚樹教授が助言者報告。「電気は、自ら生産するものへ転換することが大切。地域内経済循環を見据えた地域づくりを」と提起しました。

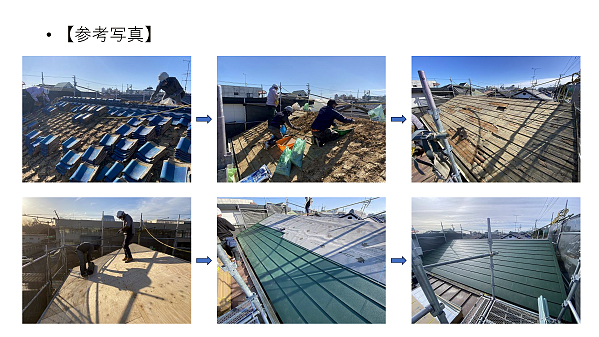

「『屋根を軽くしよう!』というチラシを近所に配布。瓦屋根から、耐震性確保と省エネにつながる板金屋根へのリフォームを提案し、受注につなげている」(建築設計、静岡・浜松民商)、「断熱性能の高い二重窓改修への政府・市の補助金を仕事につなげ、喜ばれている」(建築、大阪・住吉民商)などの実践が報告されました。

農地の上部に太陽光発電を設置する「ソーラーシェアリング」で地域おこしを図る合同会社「小田原かなごてファーム」の小山田大和さんは「エネルギーの地産地消と、農産物など地域資源を活用した”6次産業化”で循環経済をめざしている」と述べました。

井内教授は「自治体に省エネ対応の制度を創設させ、民商会員が活用する流れをつくってほしい」と締めくくりました。

【分科会】公正取引・FC業界(企画⑪)

価格転嫁の実践交流

企画⑪「公正取引の実現・FC業界の課題」では、弘前大学の長谷河亜希子教授が下請法改正の背景と、改正法のポイントなどを解説。全労連の秋山正臣議長が、最低賃金引き上げと中小企業支援の必要性を指摘しました。

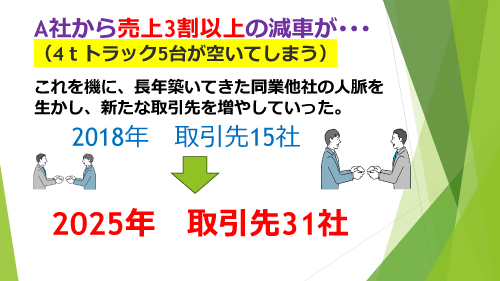

「発注元に単価引き上げを求め、10~15%の値上げを実現。よそでは”倍の金額でもできない”と評価された他社にない技術が買われ、恐れず要望したことが実った」(ビニール加工、千葉・茂原民商)、「取引先を増やし、売り上げを分散させ、各社との価格交渉で、利益を増やした」(運送、埼玉・川口民商)などの経験が語られました。全国FC加盟店協会の河合章会長がコンビニ業界の問題点を告発し、FC法制定を求めました。

元日本大学教授の小林世治さんが「下請法改正の実効性は、価格転嫁ができるかどうかだ。賃金や単価の基準作りが求められる」とまとめました。

【分科会】地域金融・融資(企画⑫)

積極活用で経営強く

企画⑫「地域金融・融資制度の役割を考える」では、助言者を務めた静岡大学の鳥畑与一名誉教授が「小規模事業者の生命力を再確認し、融資の積極活用で経営力を高めることが重要」と述べました。金融労連の中島康隆中央執行委員長は、金融機関が「『手数料ビジネス』から『預金獲得』に、かじを切っている。貸し出しを増強することの表明だ」と指摘しました。

「走行距離が20万キロを超え、燃費も悪い軽トラックを電気自動車に買い換えようと、日本政策金融公庫から370万円を初めて借り入れた。企業概要書には、親子で50年以上、地域密着の家電販売店を営み、テレビが故障して修理に時間がかかる場合は、代替品を貸し出すなどの対応で、顧客に不便をかけないアフターサービスなどをセールスポイントにし、希望通り実行された。燃料代が下がり、資金繰りも余裕ができ、単価の合わない仕事は断れる」(長崎・東彼民商)、「リーマン・ショック(2008年)以降、毎年、県内に本店のある9金融機関などと懇談し、『丁寧に実情を聞く』との回答を得て『門前払い』を防止している」(埼玉県連)などの発言がありました。

鳥畑さんは「事業者自らがビジョンを語り、諦めず融資に挑戦することと、民商が金融機関の姿勢を正す取り組みをセットで行うことが重要だ」と述べました。

【分科会】社会保障を考える(企画⑭)

住民守る徴収行政を

企画⑭「あるべき社会保障を考える」では、3人が報告。リハビリに特化したデイサービス事業所を運営する神戸北民商の新井孝明さんは、「また電車に乗って買い物に行けるようになった」など、リハビリを通じた利用者の変化を感じることがやりがいと述べる一方、人手不足や職員の待遇改善などの課題を指摘しました。

埼玉・本庄民商の金澤利行副会長は、国民健康保険(国保)料・税を県内で完全統一することについて「①所得②医療資源③医師や診療科の偏在―という三つの格差があり、完全統一するには構造的に問題がある」と述べました。

高知県いの町債権管理課の「生活再建型滞納整理」の取り組みについて報告。「国民は健康で文化的な最低限度の生活を有する権利がある。租税債権は、滞納処分を停止して3年後に徴収権を消滅させることができる。住民の生活を自治体債権の徴収で破綻させてはならないからだ。行政は住民の”最後の希望”であるべき」と憲法に基づく徴収行政を報告しました。

佛教大学名誉教授の金澤誠一さんは、国保料・税の都道府県での完全統一化について、大阪府の先例から自治体独自の一部負担金減免などが廃止されている実態を解説しました。

同大学准教授の長友薫輝さんは社会保障制度の改悪について「11万床もの病床削減やOTC類似薬の保険外しなどは、医療から国民を遠ざける。重症化につながり、医療費の増加を招きかねない」と指摘しました。

各地で参加

商売継続に生かし 兵庫・三田民商

兵庫・三田民商は6日、9人で全体会を視聴。三役会で「今の日本では中小業者が虐げられている。商工交流会で、営業と生活を守る各地の中小業者の実践を学ぼう」と意思統一し、参加を募りました。

初参加の倉村泰博副会長=靴販売・修理=は「こんなに勉強になる交流会があるとは知らなかった」と、びっくり。河辺敦子さん=倉庫賃貸=は「記念講演は、よく調べられた正確な内容だと関心しました」と感想を寄せました。軽野真理さん=ブティック=は「いろいろな企画に参加するのが楽しみ」と声を弾ませました。

林正之会長=農業=は「みんなで集まり、しっかり学べて良かった」。吉岡昌保副会長=サービス=は「『商売を続けたい』という会員の要求を実現するにはどうしたらいいか、考えるきっかけになれば」と話していました。

仲間と学べる喜び 仙台民商

仙台民商は6日、11人で全体会を視聴しました。

笹谷由夫さん=飲食=は「記念講演は、人々の暮らしと文化を支える地域の中小業者の事例が多数紹介され、大変勉強になった。宮城にも、震災に負けずに頑張っている業者が大勢いるので注目してほしい」と感想を寄せました。青柳明子さん=内装=は「ちょっと難しかったけど、勉強したい。いろいろ学べる民商の仲間に出会えて良かった」と、民商の魅力を実感していました。

03-3987-4391

03-3987-4391