本部が県内で説明会開催へ

コンビニエンスストア・ミニストップ(業界4位)の「ミニストップパートナーシップ契約」が、独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」に当たるとして、徳島県内の加盟店9店舗のオーナーが公正取引委員会に調査を要請した問題が大きな波紋を呼んでいます。6日には、ミニストップが県内で「パートナーシップ契約の説明会」を開くことになり、成り行きが注目されています。

2019年、東大阪のセブン―イレブンのオーナーが24時間営業の非人道性を告発したことを受け、コンビニフランチャイズ契約が改めて社会問題となりました。経済産業省は「新たなコンビニのあり方検討会」を設置し、報告書を提出(20年2月)。各チェーンに自主的改革と改善を求めました。公正取引委員会も実態調査を行い、「フランチャイズ・ガイドライン」の改訂を行いました(21年4月)。

ミニストップが経産省に提出した「フランチャイズ契約からミニストップパートナーシップ契約へ」では、これまでの「ロイヤルティモデルから、事業利益分配モデル」へ転換する、これにより「加盟店利益が15%のアップが見込まれる」としていました。

この新契約は、21年9月以降、旧契約の期限を迎えた加盟店から順次更新されています。

徳島県のオーナーから相談を受けた徳島県商工団体連合会(県連)は「徳島県FC問題対策チーム」とともに、支援を行ってきました。

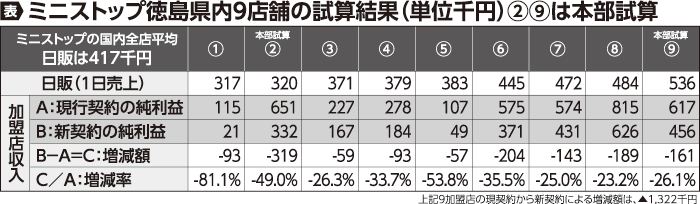

新契約に基づき現状の売上高で試算すると、本部側試算の2店舗でも、対策チームの独自試算の7店舗でも、利益が23~81%減少することが明らかになりました(表)。

さらに本部側は、ある店舗について「売り上げを変えない場合」「売り上げを140%増加させた場合」「売り上げを変えないで人件費を32万1千円増額させた場合」など六つの試算を示しましたが、「全ての試算で加盟店の利益が4割から5割減少」するという驚くべき結果になっています。

本部側は、ロイヤルティを廃止し、利益を本部と加盟店が折半する新契約では「日販40万円だとさほど変らないが、日販50万円になると加盟店利益は15%増ぐらいになる」と説明していました。

しかし、新契約は粗利益の30%の設備料が新たに設けられるなど「利益折半」などとは言えない仕掛けがあり、実際には加盟店利益が減少します。

あるオーナーは「コロナ禍で、どのようにして売り上げを伸ばすのか。改善どころか改悪ではないか」と憤ります。

「このような新契約で、あなたなら継続更新しますか」と問われた本部担当者は「私なら、やめます」と言う始末です。

公取委への告発を受け、ミニストップの藤本明裕社長は記者会見で、「一緒にやろうと説得するが、無理であれば、離脱もやむを得ない」と話しています。

同対策チームは、6日の説明会で「きっちり説明を受けよう」と、オーナーの参加を呼び掛けています。

03-3987-4391

03-3987-4391