| |

|

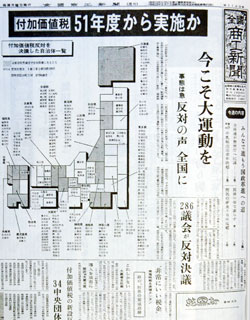

| �t�����l�őn�ݔ��̌��c���Q�W�U�����̂ɂȂ������Ƃ���鏤�H�V���B���Ή^����グ�܂����i�V�S�N�V���X�����j |

�@���{�E�Ŗ����ǂɂ��g�D�e�����A�g��ł͂˕Ԃ��������E�S���A�́A���̌㒅���ɓǎҁE����𑝂₵�Ă����܂����B�P�X�V�O�i���a�S�T�j�N�ɂ͏��H�V���ǎ҂P�S���W�O�O�O�l�A����P�S���V�O�O�O�l�ł������A�W�Q�N�ɂ͓ǎ҂T�O���l�A�X�Q�N�ɂ͉���R�W���l�Ƃ����傫�ȑg�D�ɂȂ�܂����B��̊g��́A�����Ǝ҂̂��܂��܂ȗv�����������Ă����傫�ȗ͂ɂȂ�܂����B

�@

�V�O�N��̕t�����l�őn�ݔ��̉^���́A�傫�ȍL������݂��A�������c�����n���c��͂Q�W�U�����́i�V�S�N�j�ɋy�сA�S�l���̂V�O�����߂�ɂȂ�܂����B���̉^�������A�^�����܂��Ă����̂����H�V���ł����B���̌����ʏ���ŁA����ŁA�����ď���Ŕ��̉^���ւƑ����܂����B

�@

�X�V�N�ɂ͑��R���r�j�G���X�X�g�A�[�{�����s�����Ȍ_��������X�ɉ����t���Ă�����Ԃ�B�t�����`���C�Y�_��̌������Ȃǂ𔗂�A���̂��������͍����������Ă��܂��B

�@

�X�X�N�ɂ͏��H���[���ȂǍ������Ƌ����Ȏ�藧�āA�ۏؐl���ɁA�����̒����Ǝ҂��ꂵ�߂��Ă��邱�Ƃ����H�V���ō������A���̌�̏o���@����ƋK���@�Ȃǂ̉������т��܂����B

�@

���H�V���ǎҁA����̊g��ƂƂ��ɁA�S���I�ȍ����m�����^�����x����͂ɂȂ�܂����B���j�����肷�鑍��◝����̊J�Â����̈�ł��B

�@

�V�O�N�̑S���A��Q�T��ɂ͂Q�O���A����̗����I�o�ł������A�����H�c�̘A����i���A�j�̌����ɔ������݂ł͑S���A����I�o���A���j�����グ���H���Ă��܂��B

�@

�S����U�O�O�̑g�D�ɁA��]�����Lj���u���̂́A����c�̂̒��ł͖����ȊO�ɂ���܂���B�V�Q�N����n�܂����S�������Lj��𗬉�́A�������N�J�Â���A�W�S�N����͂Q�N�ɂP��J�Â���A�S���̎����Lj����w�K�ƌ𗬂�[�ߍ����A�����NJ����̑傫�ȗ͂ɂȂ��Ă��܂��B

�@

���x�w�K��j�Ɋ�Â��A�����w�K�ւ̉��������x�����p����A�����^���̔��W�ɂȂ����Ă��܂��B

�@

���H�V���̔z�B�͑����̉���̎�ɂ���čs���A���ƍ��킹���W���������u��l�ЂƂ�̐S���W�߂�v�����Ƃ��āA�����Ƃ��̎x���E�ǂ��x����傫�ȗ͂ɂȂ��Ă��܂��B���̊����́A���̋ƎҒc�̂���������]��������Ă��܂��B |

|

|

|