|

政府系金融機関 国金などを統廃合

|

|

中小業者の融資困難に

小泉内閣 08年の実施狙う |

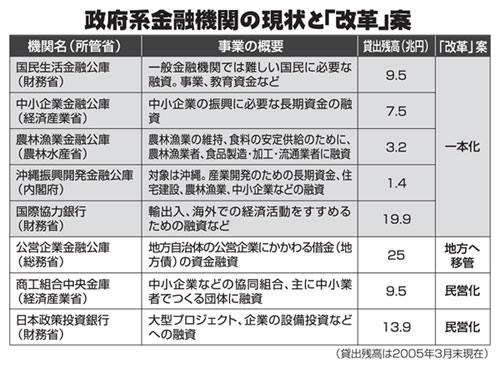

| 小泉内閣は、八つの政府系金融機関の統廃合について「基本方針」を決定しました(昨年11月29日)。中小業者になじみの深い国民生活金融公庫(国金)は中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫と統合し、新たな金融機関として一本化しようというのが柱(別表)で融資を半減させようとしています。今年の通常国会に法案を提出し、08年からの実施を狙っています。 |

|

政府系金融機関の統廃合はこれまでにない大規模なもので、一本化される金融機関は「民間の金融機関では対応が難しい中小業者を支援する」ことを使命とした国金などとは、まったく違ったものに変えられようとしています。

国金に対しては「連帯保証人が必要で、使いづらい」「簡単には貸してはくれない」などの声が一部には聞かれるものの、民間の金融機関が貸し渋りを強めるなかで、資金繰りに苦しむ中小業者への融資を実行し、金融分野での「セーフティーネット」的な役割の一翼を担ってきました。とりわけ、各地の民主商工会(民商)の開業相談では国金との交渉で「開業資金」を活用させるなどの実績をかちとり、国金でも毎年10万人の雇用を生み出すことに貢献していると分析しています。

ところが、「基本方針」では一本化する金融機関に国は新たな財政負担をせず、08年度中に「貸出残高を対GDP(国内総生産)比で半減する(05年3月末は17・9%)」ことを目標にしています。

中小業者向けの融資が減ることは確かですが、問題なのは「基本方針」がいう「貸出残高」が何を指しているのか、はっきりしないことです。現在、八つの金融機関の貸高残高は90兆円(05年3月末)。しかし今回、民営化、廃止される公営公庫、政策投資銀行、商工中金を合わせた貸出残高は約48兆円。それを差し引くと、すでに目標とする「貸出残高の半減」は達成しています。

さらに半減の可能性もある

にもかかわらず、「基本方針」があらためて半減を目標としているのは、残りの金融機関(国際協力銀行を除く)の貸出残高の21兆円をさらに半減させる可能性もあるということです。そのことは、一部の「優良企業」を除いて中小業者に資金がほとんど回らないことを意味します。「貸出残高とは、どの額を指すのか」と財務省や内閣府の政策金融準備室に問い合わせても明確な回答は返ってきません。しかも「半減」はあくまで「当面の一つの目標」(昨年10月13日、経済財政諮問会議・竹中平蔵内閣府特命担当大臣)に過ぎず、最終目標ではないということです。

さらに「基本方針」では「政策金融の実施に当たっては、部分保証、証券化、間接融資等の手法をできるだけ活用する」と明記しています。

「部分保証」と「証券化」とは、中小企業金融公庫が現在、手がけている「証券化支援事業業務保証型」を中心にせよということで、これは民間の金融機関が融資したものに中小企業金融公庫が7割の部分保証をして(信用保証協会は通さない)、これを機関投資家たちに売却するもの。

また、「間接融資」とは、政府系金融機関の貸し付けを民間の金融機関が代わって貸し付けるもの(代理貸付)で、どれをとってもこれらの手法は中小企業にとっては銀行の貸し渋りの原因となるものです。

さらに、今回の統廃合は中小企業金融公庫が信用保証協会に対しておこなっている保険業務にも影響を与えることが懸念されています。

現在、中小企業金融公庫は信用保証協会から保険料を徴収し、信用保証協会が代位弁済した場合、その額の70〜90%を保険金として支払っています。08年に一本化される新組織に保険業務が残ったとしても、その行方が心配されます。 |

国金の役割を否定 信用保証に影響大

元国民生活金融公庫調査役 田口良一さん

国民生活金融公庫は、経済的自立を願う人たちを支援するため、事業資金を供給することが義務づけられています。

今回、小泉政権がやろうとしている政府系金融機関の統廃合は、その役割を否定し、中小業者の資金調達に影響を与えることは言うまでもありません。しかし、問題はそれにとどまらず、中小業者が最も頼りにしている信用保証協会の保証付きの融資にも影響を及ぼすことを見る必要があります。それは、信用保証協会の信用保証を再保険している中小企業金融公庫が信用保証協会の「親会社」と言われているほど密接な関係だからです。

これまで、保証協会から融資を受けられなかった中小業者が国金では融資が受けられたという事例はどこでも発生し、また、その逆のケースも可能でした。ところが、国金と同公庫が一本化すると、どうなるでしょう。

国金で融資が断られた中小業者が、保証協会付きの融資を受けられるとは考えづらいことです。なぜなら、二つは同じ組織になってしまうからです。国金と信用保証協会が別々の機関として存在してこそ自立、再生を願う中小業者をより支援できるというものです。 |

| |

|

|